この記事では、悪性リンパ腫を治すにはどうすればいいのかを、原因や初期症状、ステージ分類などの基本情報から、抗がん剤・免疫療法・造血幹細胞移植・CAR-T療法などの治療法までわかりやすく解説します。副作用対策や再発防止に向けた生活習慣、セカンドオピニオンや統合医療の活用法、緩和ケアの重要性にも触れ、患者やご家族が治療計画を検討する際の指針となる情報を幅広く提供します。さらに、症状が続く中でも生活の質を高めるポイントや、家族ができるサポート方法も紹介します。

悪性リンパ腫の原因と初期症状とは?リスクを減らすための基本知識

血液がんのひとつである悪性リンパ腫は、白血球のひとつであるリンパ球が、がんになる病気です。

悪性リンパ腫の原因、絶対に見逃してはいけない初期症状、悪性リンパ腫になるリスクを減らす方法についてみていきましょう。

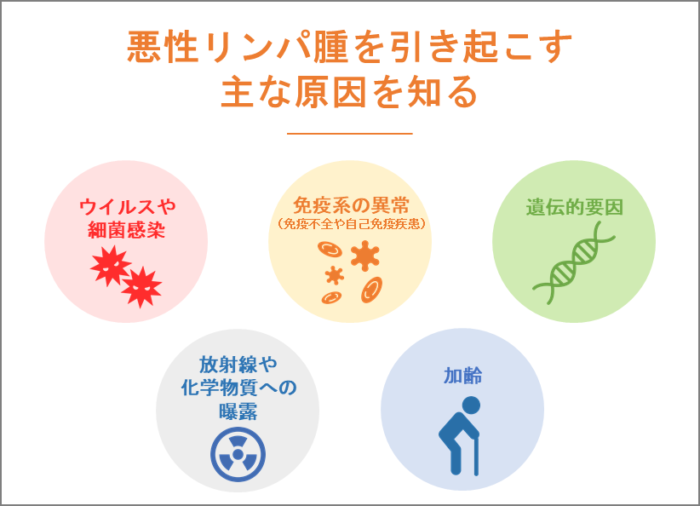

悪性リンパ腫を引き起こす主な原因を知る

悪性リンパ腫の明確な原因は、完全に解明されていませんが、いくつかの要因が悪性リンパ腫に関係していることがわかっています。

- ウイルスや細菌感染

- 免疫系の異常(免疫不全や自己免疫疾患)

- 遺伝的要因

- 放射線や化学物質への曝露

- 加齢

悪性リンパ腫のなかで、成人T細胞性白血病リンパ腫はHTLV-1ウイルスの感染が原因であることが判明しています。

また、胃がんや胃潰瘍のリスクを高めるヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)も悪性リンパ腫の原因と考えられ、ピロリ菌を除菌すると悪性リンパ腫が小さくなることもあります。

他にも、EBウイルス、HIVウイルスなども悪性リンパ腫のリスクを高めます。

注意していただきたいのですが、上記の原因が全くなくても悪性リンパ腫を発症することもあります。

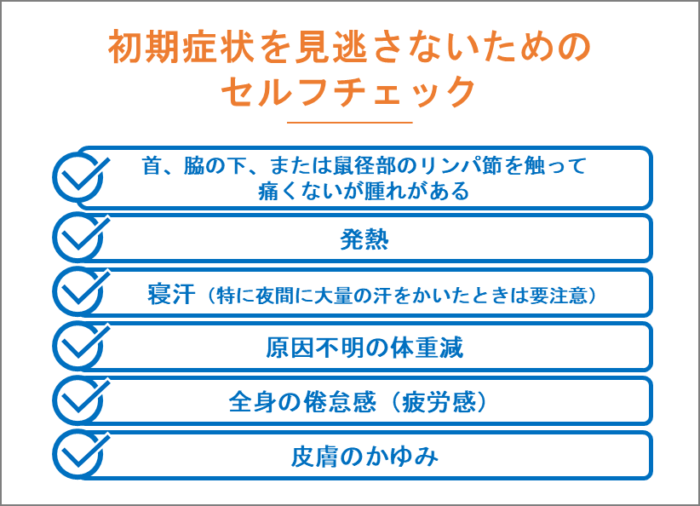

初期症状を見逃さないためのセルフチェック

悪性リンパ腫の初期症状をセルフチェックしてみましょう。

- 首、脇の下、または鼠径部のリンパ節を触って痛くないが腫れがある

- 発熱

- 寝汗(特に夜間に大量の汗をかいたときは要注意)

- 原因不明の体重減少

- 全身の倦怠感(疲労感)

- 皮膚のかゆみ

リンパ節は、ゴムのような弾力がある感触で、触っても痛みがないことが多いため見逃さないようにご注意ください。

なお、発熱や寝汗などの上記症状は、風邪や他の病気でもみられますので、自己判断せずに、医療機関を受診するようにしましょう。

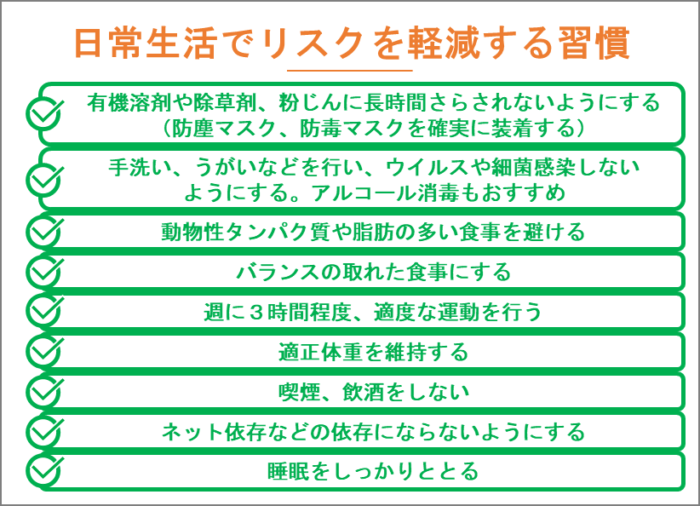

日常生活でリスクを軽減する習慣

悪性リンパ腫のリスクを完全に無くす予防法は確立されていませんが、以下の習慣が悪性リンパ腫のリスク軽減に役立ちます。

- 有機溶剤や除草剤、粉じんに長時間さらされないようにする(防塵マスク、防毒マスクを確実に装着する)

- 手洗い、うがいなどを行い、ウイルスや細菌感染しないようにする。アルコール消毒もおすすめ

- 動物性タンパク質や脂肪の多い食事を避ける

- バランスの取れた食事にする

- 週に3時間程度、適度な運動を行う

- 適正体重を維持する

- 喫煙、飲酒をしない

- ネット依存などの依存にならないようにする

- 睡眠をしっかりととる

また、定期的な健康診断も大切です。忘れずに受けるようにしましょう。

首の腫れやB症状(発熱・体重減少・大量の寝汗)を見逃さない

悪性リンパ腫の主な症状に首の腫れがあります。

首の腫れは悪性リンパ腫以外の病気でも出現しますが、悪性リンパ腫の場合は痛みがありません。

ただし患者さんによってリンパ節が腫れる場所が異なりますので、首の腫れがないからといって安心はできません。

また、悪性リンパ腫が進行すると、B症状といわれる発熱、体重減少、大量の寝汗の症状が現れます。

悪性リンパ腫による症状を見逃さないようにしましょう。

なお、このB症状(発熱、体重減少、大量の寝汗)は悪性リンパ腫の約20%の患者さんにみられ、悪性リンパ腫の治療をしなければ治りません。

早期発見と適切な治療で高まる完治の可能性

悪性リンパ腫は、早期発見、早期治療で完治可能な病気です。ステージⅠでは、約9割の方が完治しています。

毎日、入浴時や着替えをする際は、首、わきの下、足の付け根などにあるリンパ節が腫れていないか確認するようにしましょう。

リンパ節の腫れをみつけたら、できるだけ速やかに医療機関を受診しましょう。

発熱や発汗(特に夜間)、原因不明の体重減少、だるさの持続、皮膚のかゆみがある場合も、医療機関を受診することが大切です。

さらに、免疫不全や自己免疫疾患などの基礎疾患をお持ちの方は、悪性リンパ腫になる可能性が高いため、定期的な診察を受けて早期発見に努めましょう。

ただし、多くの悪性リンパ腫には自覚症状がありません。健康診断のレントゲン検査や腹部エコーなどで発見されることもあります。

完治しないケースでも長期共存が可能な理由

抗がん剤が効きやすいタイプや、悪性度がそこまで高くないタイプの場合、長期にわたっての共存が可能です。

例えば、濾胞(ろほう)性リンパ腫、MALTリンパ腫などの低悪性度リンパ腫などは、年単位でゆっくり進行します。

週から月単位で進行するびまん性大細胞型B細胞リンパ腫などは、治療で病状をコントロールすると、長期にわたって良好な状態を維持できることがあります。

他にも、治療によって長期共存が可能になるケースもありますので、悪性リンパ腫だからといって人生のすべてを諦める必要はありません。

QOLを保ちながら病気と向き合う工夫

悪性リンパ腫の治療では、筋肉の低下やしびれなど身体を動かすことが困難になることがあります。

QOL(生活の質)を保ちながら、悪性リンパ腫と向き合うには以下のような工夫をしましょう。

- がんの治療による副作用に対する説明をしっかりと聞き、理解する。疑問点があれば遠慮なく質問する。場合によってはセカンドオピニオンを検討。

- 副作用への対処法を知り、できるだけ行う。

また、運動療法が筋肉低下を防ぎQOLを保つポイントになることがあります。

理学療法士さんや作業療法士さんにアドバイスをもらい、ご自身にあった方法で運動プログラムを立ててもらうといいでしょう。

運動プログラムには、ストレッチ、筋力トレーニングとしてつま先立ち、膝上げ、スクワットなど、有酸素運動としてウォーキングなどがあります。

悪性リンパ腫に限らず、人生を最後まで楽しむにはQOLを保つことは非常に重要です。

ぜひ、取り入れていきましょう。

ステージ分類と末期の進行速度について。悪性リンパ腫の合併症や転移に備える

悪性リンパ腫には数多くの種類があり進行速度は大きく異なります。

日本における悪性リンパ腫で約9割を占めるのが非ホジキンリンパ腫です。

非ホジキンリンパ腫は、年単位で進行する「低悪性度」、週から月単位で進行する「中悪性度」、日から週単位で進行する「高悪性度」の3つに大きく分けることができます。

低悪性度の場合は経過観察になることもあり、中悪性度の場合は診断後に治療開始、高悪性度の場合は入院による治療となることが多いです。

ステージ分類は悪性度(種類)に関係なく同じです。

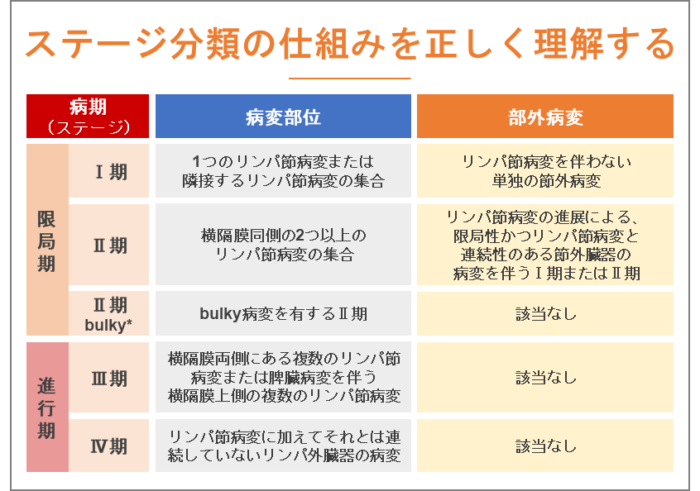

ステージ分類の仕組みを正しく理解する

悪性リンパ腫に限らず、がんでよく聞くのがステージ分類です。

ステージ分類とは、病変(がん)の広がり具合を示したもので、0期、またはⅠ期からⅣ期に分類されます。

一般的にステージ分類はローマ数字を使って表します。

皮膚がんや乳がんは0期を使うこともありますが、悪性リンパ腫の場合は0期という分類はあまりおこないません。

さらに、胃がんや大腸がんなどの固形がんでは、国際対がん連合(UICC)のTNM分類を基にした指標をステージ分類に使用しますが、悪性リンパ腫ではAnn Arbor(アンアーバー)分類を修正したLugano(ルガーノ)分類が用いられます。

Lugano分類では画像検査(CT、FGD-PET/CT)などの結果から、悪性リンパ腫の病気をⅠ期、Ⅱ期、Ⅱ期bulky、Ⅲ期、Ⅳ期に分類します。

| 病期(ステージ) | 病変部位 | 部外病変 | |

|---|---|---|---|

| 限局期 | Ⅰ期 | 1つのリンパ節病変または隣接するリンパ節病変の集合 | リンパ節病変を伴わない単独の節外病変 |

| Ⅱ期 | 横隔膜同側の2つ以上のリンパ節病変の集合 | リンパ節病変の進展による、限局性かつリンパ節病変と連続性のある節外臓器の病変を伴うⅠ期またはⅡ期 | |

| Ⅱ期 bulky* | bulky病変を有するⅡ期 | 該当なし | |

| 進行期 | Ⅲ期 | 横隔膜両側にある複数のリンパ節病変または脾臓病変を伴う横隔膜上側の複数のリンパ節病変 | 該当なし |

| Ⅳ期 | リンパ節病変に加えてそれとは連続していないリンパ外臓器の病変 | 該当なし | |

病変の進展は、FDG集積を示すリンパ腫ではPET/CT、集積を示さないリンパ腫ではCTで決定。扁桃、Waldeyer咽頭輪、脾臓は節性病変とみなす。

*bulky病変を有するⅡ期を限局期または進行期とするかは、病型や予後因子により決定。

末期症状が進行する速度の特徴

数多くの種類がある悪性リンパ腫の末期症状が進行する速度は、大きなバラつきがあります。

ゆっくりと進行する悪性リンパ腫もあれば、非常に早く進行する悪性リンパ腫もあります。

末期になるとリンパ節が大きくなり、肺などの臓器や血管、神経などを圧迫されて、様々な症状が現れてきます。また、どのリンパ節が大きくなるかで症状は変わってきます。

悪性リンパ腫の代表的な末期症状には、以下のものがあります。

- リンパ節の腫れ(しこりが大きくなる)

- 体重減少(がん細胞が栄養を奪う、食欲低下)

- 発熱(末期症状)

- 倦怠感、だるさ

- 腹部膨満感 少ない食事量で満腹感

- 胸部の痛みや圧迫感、息切れ、咳、呼吸困難 リンパ腫の肺への転移など

- その他

以下は、日本における悪性リンパ腫で約9割を占める非ホジキンリンパ腫の進行速度と特徴です。

| 低悪性度リンパ腫:年単位で進行。経過観察になることもあります。 | |

|---|---|

| B細胞性 | T細胞性 |

| 慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫リンパ形質細胞性リンパ腫脾辺縁帯リンパ腫粘膜関連リンパ組織型節外性辺縁帯リンパ腫(MALTリンパ腫)節性辺縁帯リンパ腫濾胞(ろほう)性リンパ腫マントル細胞リンパ腫 | T細胞大型顆粒リンパ球性白血病成人T細胞白血病/リンパ腫(くすぶり型,慢性型の一部)菌状息肉症/セザリー症候群原発性皮膚未分化大細胞型リンパ腫 |

| 中悪性度リンパ腫:週から月単位で進行。診断された時点で治療が必要。 | |

|---|---|

| B細胞性 | T細胞性 |

| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | 末梢性T細胞リンパ腫・非特定型腸症関連T細胞リンパ腫未分化大細胞リンパ腫肝脾T細胞リンパ腫成人T細胞白血病/リンパ腫(急性型,リンパ腫型,慢性型の一部)節外性NK/T細胞リンパ腫・鼻型血管免疫芽球性T細胞リンパ腫 |

| 高悪性度リンパ腫:日から週単位で進行。入院による治療が必要。 | |

|---|---|

| B細胞性 | T細胞性 |

| バーキットリンパ腫/白血病 | 急速進行性NK細胞白血病 |

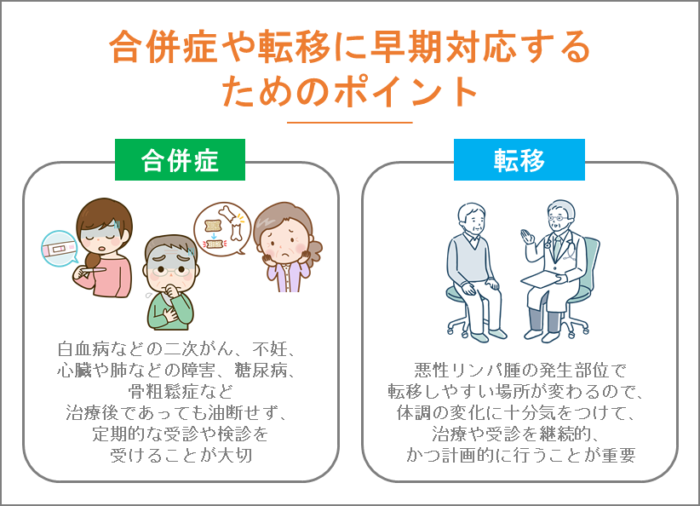

合併症や転移に早期対応するためのポイント

悪性リンパ腫の治療後に合併症があることが知られています。

白血病などの二次がん、不妊、心臓や肺などの障害、糖尿病、骨粗鬆症などです。

治療後であっても油断せず、定期的な受診や検診を受けることが大切です。

また、悪性リンパ腫の発生部位で転移しやすい場所が変わってきます。

例えば、横隔膜よりも上側で悪性リンパ腫が発生した場合は、横隔膜よりも上側のリンパ節へ転移しやすく、横隔膜よりも下側で悪性リンパ腫が発生した場合は、横隔膜よりも下側のリンパ節へ転移しやすくなります。

白血球のひとつであるBリンパ球が、がん化する濾胞(ろほう)性リンパ腫は、ゆっくりと進行することが多いのですが、突然、急速に進行するようになることもあるので、体調の変化に十分気をつけて、治療や受診を継続的、かつ計画的に行うことが重要です。

悪性リンパ腫の治療法。化学療法副作用と放射線治療のリスクを理解する

抗がん剤による化学療法と放射線治療が悪性リンパ腫の中心的な治療方法です。

悪性リンパ腫でがんを外科手術で取り除くという治療法は、がん細胞がリンパ節以外の臓器(肺など)にある場合を除き行われません。

また、抗がん剤治療後に自家造血幹細胞移植を行うこともあります。

化学療法副作用を軽減するためにできること

がんを治す、がんの進行を抑える、がんによる症状を和らげることを目的として、抗がん剤による化学療法が行われます。

化学療法副作用には、吐き気、嘔吐、口の渇き、口内炎、脱毛などの他、自覚症状がほとんどない骨髄抑制などがあります。

自覚症状がある副作用

| 投与直後 | 投与後2~8日頃 | 投与後15日前後 | 投与後数カ月~ |

|---|---|---|---|

| アレルギー反応 (呼吸困難、血圧低下など)急性の吐き気嘔吐発熱血管痛便秘 など | 遅延性の吐き気嘔吐食欲低下全身倦怠感排尿障害膀胱炎 など | 口内炎下痢全身倦怠感腹痛 など | 手足のしびれ味覚障害脱毛 など |

自覚症状があまりない副作用(検査で判明する副作用)

| 投与日 | 投与後8日~15日前後 | 投与後数ヶ月で徐々に |

|---|---|---|

| 腫瘍崩壊症候群 (高尿酸血症、高リン酸血症など) | 骨髄抑制 | 肝機能障害(肝炎)腎機能障害心機能障害貧血間質性肺炎 |

なお、38℃以上の発熱や寒気、呼吸困難、動悸、息苦しさ、空咳、下痢や嘔吐、尿が出ない副作用は危険ですので、すぐに医師に連絡するようにしてください。

「副作用による症状を緩和するセルフケア」もご覧ください。

放射線治療を行う際のメリットと注意点

悪性リンパ腫は、放射線が効きやすいがんです。

悪性リンパ腫の放射線治療には、放射線単独で行う場合、化学療法と併用する場合、再発予防、再発したリンパ腫に対する緩和照射があり、がんの進行具合やリンパ腫の種類によって選択されます。

胃がんや肺がんなど多くのがんは、初期でも外科手術が選択され放射線治療だけとなることは、ほとんどありませんが、初期の低悪性度リンパ腫は放射線治療だけで治療することも珍しくありません。

放射線治療には吐き気や食欲低下などの副作用がありますが、外科手術よりも体への負担が少ないメリットがあります。

最新の治療法の動向と統合医療の役割

悪性リンパ腫の最新治療には、分子標的薬、造血幹細胞移植、CAR-T療法、免疫療法などがあります。

一方で、悪性リンパ腫の種類は多く、どの治療方法が適切なのか判断する必要があります。

また、治療には副作用がつきものですが、副作用や生活の質(QOL)を考慮し治療を進めていく必要があります。

さらに、研究中の治療法もありますので、最新の治療法の動向を知るにはアンテナの高さが重要です。

現代医療に代表される西洋医学だけではなく東洋医学などを包括的に網羅し、それぞれの長所や利点だけを抽出した統合医療は、副作用を抑え生活の質を上げてくれますので、あなたにとって救世主となるでしょう。

分子標的薬を含む薬物療法のメリット

以前からある抗がん剤は、細胞分裂の盛んな細胞に作用するため、がん細胞だけではなく正常細胞も攻撃してしまうデメリットがあります。

正常細胞は攻撃せずに、がん細胞だけを攻撃してくれるのが分子標的薬です。

目標を狙撃することから、ミサイル療法と言われることもあります。

がん細胞を狙い撃ちする分子標的薬は、従来の抗がん剤よりも有効性が高く副作用も減らせるメリットがあります。

なお、分子標的薬を組み合わせての治療、抗がん剤と分子標的薬を組み合わせての治療となることもあります。

| お薬名 | 悪性リンパ腫の種類 |

|---|---|

| リツキシマブ | B細胞性悪性リンパ腫 |

| ガザイバ | 慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)濾胞(ろほう)性リンパ腫 |

| ポテリジオ | 成人T細胞白血病リンパ腫末梢性T細胞リンパ腫皮膚T細胞性リンパ腫 |

| アドセトリス | 皮膚T細胞リンパ腫ホジキンリンパ腫末梢性T細胞リンパ腫 |

| オプシーボ | 古典的ホジキンリンパ腫 |

| キイトルーダ | 古典的ホジキンリンパ腫 |

| イムブルビカ | 慢性リンパ性白血病マントル細胞リンパ腫リンパ形質細胞リンパ腫小リンパ球性リンパ腫 |

| ベレキシブル | リンパ形質細胞リンパ腫中枢神経系原発リンパ腫 |

| アレセンサ | ALK融合遺伝子陽性の未分化大細胞リンパ腫 |

| ポライビー | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |

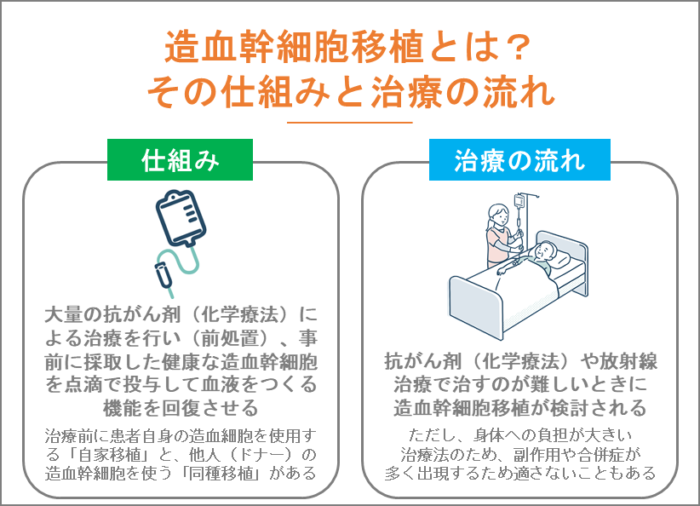

造血幹細胞移植とは?その仕組みと治療の流れ

造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)とは、赤血球や白血球、血小板などの血液細胞に分化する能力を持つ細胞で、主に骨髄に存在します。

悪性リンパ腫や白血病、多発性骨髄腫などは血液のがんで、造血幹細胞の働きの過程でがん化(悪性化)したものです。

抗がん剤(化学療法)や放射線治療で治すのが難しいときに造血幹細胞移植が検討されます。ただし、身体への負担が大きい治療法のため、副作用や合併症が多く出現するため適さないこともあります。

造血幹細胞移植とは、大量の抗がん剤(化学療法)による治療を行い(前処置)、事前に採取した健康な造血幹細胞を点滴で投与して血液をつくる機能を回復させます。

治療前に患者さん自身の造血細胞を使用する「自家移植」と、他人(ドナー)の造血幹細胞を使う「同種移植」があります。

悪性リンパ腫のホジキンリンパ腫では自家移植が多いです。

造血幹細胞移植、自家移植の副作用は、嘔吐、粘膜障害(口内炎や下痢など)、脱毛、感染症、出血、不妊などです。

また、白血球の回復期に発熱、皮疹、呼吸困難など「生着症候群(せいちゃくしょうこうぐん)」などの合併症が生じることもあります。

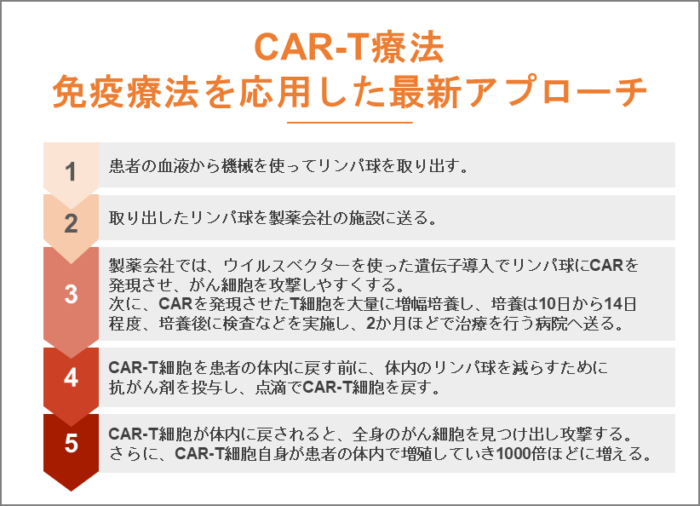

CAR-T療法 免疫療法を応用した最新アプローチ

免疫療法を応用したCAR-T療法は、がん細胞を死滅させる免疫力を高める方法です。

CARとは、Chimeric Antigen Receptor(キメラ抗原受容体)のことで、T細胞を強化するため、CAR-T療法と呼ばれます。

私たちの身体には、がん細胞を攻撃し死滅させる働きがあるT細胞があります。

患者さんご自身のT細胞を採取して、がんと闘えるように遺伝子操作し患者さんに戻すという方法がCAR-T療法です。

2019年5月に急性リンパ性白血病の治療として認可され、B細胞性悪性リンパ腫や多発性骨髄腫の治療法としても広がっています。

CAR-T療法が登場する前は1割以下しか治っていませんでしたが、CAR-T療法登場後、4〜6割の方が治るようになりました。

CAR-T療法の流れをみていきましょう。

CAR-T療法の流れ

- CAR-T療法では、まず患者さんの血液から機械を使ってリンパ球を取り出します。

- 取り出したリンパ球を製薬会社の施設に送ります。

- 製薬会社では、ウイルスベクターを使った遺伝子導入でリンパ球にCARを発現させ、がん細胞を攻撃しやすくします。次に、CARを発現させたT細胞を大量に増幅培養します。培養は10日から14日程度、培養後に検査などを実施し、2か月ほどで治療を行う病院へ送られます。

- CAR-T細胞を患者さんの体内に戻す前に、体内のリンパ球を減らすために抗がん剤を投与し、点滴でCAR-T細胞を戻します。

- CAR-T細胞が体内に戻されると、全身のがん細胞を見つけ出し攻撃します。さらに、CAR-T細胞自身が患者さんの体内で増殖していき1000倍ほどに増えます。

CAR-T療法は1回で完了し、半年から1年近く体内に残って効果を発揮し続けます。

CAR-T療法の副作用で、最も注意しなければならないのは「サイトカインストーム」という全身の強い炎症症状です。

サイトカインとは敵を倒すために免疫細胞が出す物質です。サイトカインは免疫反応に必要なものですが、過剰になると攻撃の矛先が全身の臓器へと向かい、命の危険が生じる場合もあります。

なお、悪性リンパ腫の種類によってはCAR-T療法が対象にならないこともありますので、ご注意ください。

免疫療法で期待される効果と再発のリスク。悪性リンパ腫は治療しないと手遅れになるのか?

近年、がん治療に免疫療法が注目されています。

悪性リンパ腫の免疫療法には、「CAR-T療法」「アルファ・ベータT細胞療法」「樹状細胞ワクチン療法」「活性化Tリンパ球療法」「光免疫療法」などがあり、現在も研究が進められています。

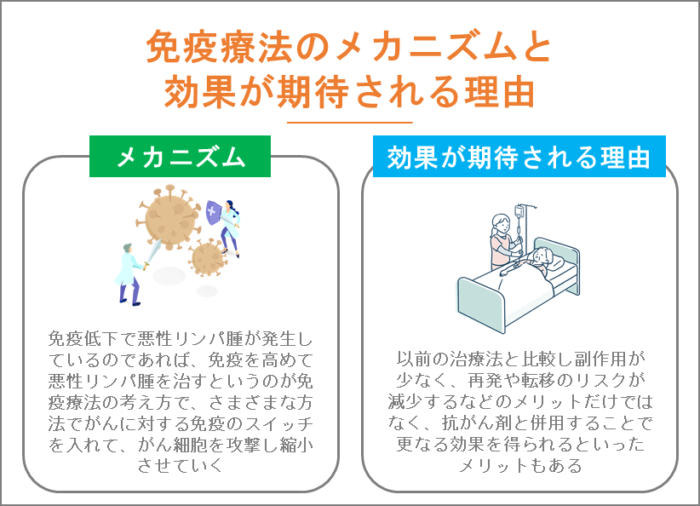

免疫療法のメカニズムと効果が期待される理由

悪性リンパ腫は、免疫細胞のひとつであるリンパ球ががんになる病気です。

また、免疫が低下していると、悪性リンパ腫の発生が多くなります。

免疫低下で悪性リンパ腫が発生しているのであれば、免疫を高めて悪性リンパ腫を治すというのが免疫療法の考え方です。

実際、悪性リンパ腫のひとつ「濾胞(ろほう)性リンパ腫」の患者さんの約1割は、自然とがんが小さくなります。抗がん剤による治療をせずに、がんが小さくなることから免疫によるものと考えられています。

一方、免疫のスイッチを簡単に入れることはできません。免疫が暴走してしまうことを防いでいるためです。

例えば、花粉症などのアレルギー疾患や、リウマチなどの自己免疫疾患は免疫が暴走している状態です。

免疫療法では、さまざまな方法でがんに対する免疫のスイッチを入れて、がん細胞を攻撃し縮小させていきます。

以前の治療法と比較し副作用が少なく、再発や転移のリスクが減少するなどのメリットだけではなく、抗がん剤と併用することで更なる効果を得られるといったメリットもあるため、今後に期待されている治療法です。

しかしながら、まだ研究途上の治療法でもあるため、すべての悪性リンパ腫が免疫療法で治るというわけではなく、ある調査によると半分以下しか治らないとのことです。

再発を防ぐために知っておきたいポイント

リンパ腫の再発は治療後2年以内であることが大半です。治療後4年経過しても問題なければ完治したといっていいでしょう。

悪性リンパ腫の一部を除きリンパ腫の原因が不明ということもあり、完全に再発を防ぐ方法はわかっていません。

一般論となってしまいますが、定期的な検査を受けることはもちろんのこと、十分な休息、バランスの取れた食事、適度な運動、手洗いうがいなどの感染症予防が大切です。

また、悪性リンパ腫のタイプや病状によって再発防止のため、治療後に抗がん剤の投与を実施するケースがあります。

再発防止の抗がん剤は、再発を防ぐために有効な手段とされていますが、メリット、デメリットがありますので、治療方針をしっかりと聞くようにしてください。

なお、悪性リンパ腫の再発に有効な方法が統合医療にはあります。

再発を防ぐために、統合医療を知る専門家に相談してみましょう。

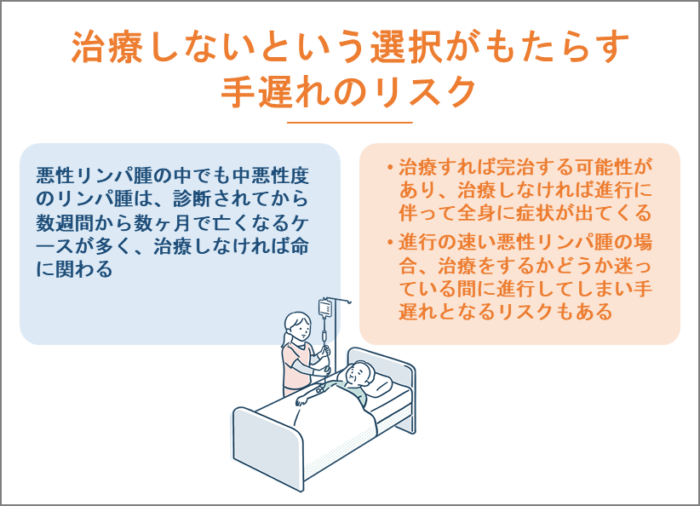

治療しないという選択がもたらす手遅れのリスク

悪性リンパ腫の中でも中悪性度のリンパ腫は、診断されてから数週間から数ヶ月で亡くなるケースが多く、治療しなければ命に関わってきます。

一方で、治療すれば完治する可能性があります。最終的に治療するかどうかは患者さんの判断になりますが、治療しなければ進行に伴って全身に症状が出てきます。

また、進行の速い悪性リンパ腫の場合、治療をするかどうか迷っている間に進行してしまい手遅れとなるリスクもあります。

逆に、低悪性度で進行が遅い悪性リンパ腫の場合、経過観察となることもあります。

進行が遅いリンパ腫であり、定期的に病院で検査を受けているのであれば、手遅れとなるリスクは低いといえるでしょう。

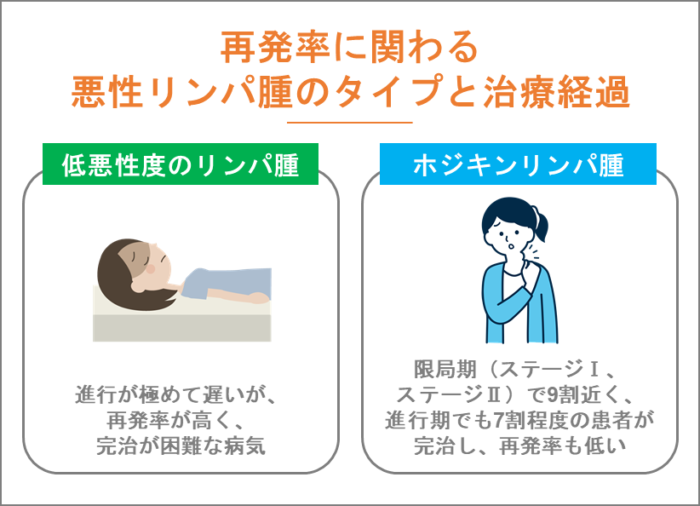

再発率に関わる悪性リンパ腫のタイプと治療経過

再発率は悪性リンパ腫のタイプだけではなく、治療方法や経過、病状などに左右されますが、その中でも再発率が高いのは低悪性度のリンパ腫です。低悪性度のリンパ腫は進行が極めて遅いのですが、再発率が高く、完治が困難な病気です。

一方、ホジキンリンパ腫は、限局期(ステージⅠ、ステージⅡ)で9割近く、進行期でも7割程度の患者さんが完治し、再発率も低いです。

どのくらいの再発率があるのか、治療方針を聞くときに確認するようにしてください。

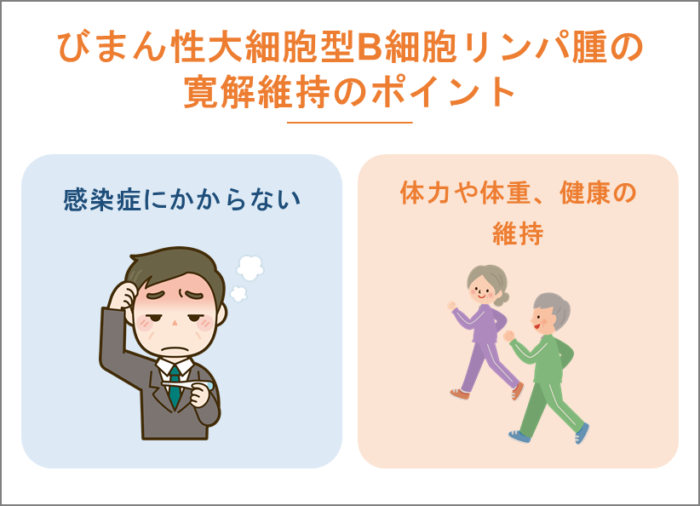

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の寛解維持のポイント

悪性リンパ腫の中で最も一般的なびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)は、6〜7割程度の方が治療により寛解に達しますが、3〜4割の方が再発します。

また、高齢者や基礎疾患をお持ちの場合、治療効果が低下し再発率が高くなります。

もちろん、ステージが進んでいる状態で治療を開始した場合も再発率が高くなります。

寛解状態を維持するには、これといったことはありませんが、感染症にかからない、体力や体重、健康の維持が大切です。

再発防止と定期検査の大切さ

残念なことに悪性リンパ腫の再発を完全に予防することはできません。

再発したことに気が付かずに放置しておくと命に関わってきますので、定期検査がとても重要です。

医師と治療計画を立てて、計画通りに治療を行い検査も続けていくようにしましょう。

生存率と余命の目安はどうなる?セカンドオピニオンで広がる治る可能性

悪性リンパ腫の5年生存率(2009〜2011年のデータ)は、以下のとおりです。

悪性リンパ腫の5年生存率

| 病期(ステージ) | 5年生存率 | |

|---|---|---|

| ホジキンリンパ腫 | 非ホジキンリンパ腫 | |

| Ⅰ期(限局期) | 91.4% | 86.7% |

| Ⅱ期(限局期) | 84.6% | 74.3% |

| Ⅲ期(進行期) | 65.3% | 64.0% |

| Ⅳ期(進行期) | 44.7% | 54.6% |

また、年齢が若いほど生存率は高く、男性よりも女性の方が、生存率が高い傾向です。

セカンドオピニオンを受けることで、治療への理解が進み治る可能性も広がってきます。

セカンドオピニオンでは、治療への不安の解消、最新の治療情報や臨床試験の結果などの情報を得られます。

なお、セカンドオピニオンを受ける際は、主治医(悪性リンパ腫を診断してくれた医師)にセカンドオピニオンを受けることを伝えて、検査データを提供してもらいましょう。

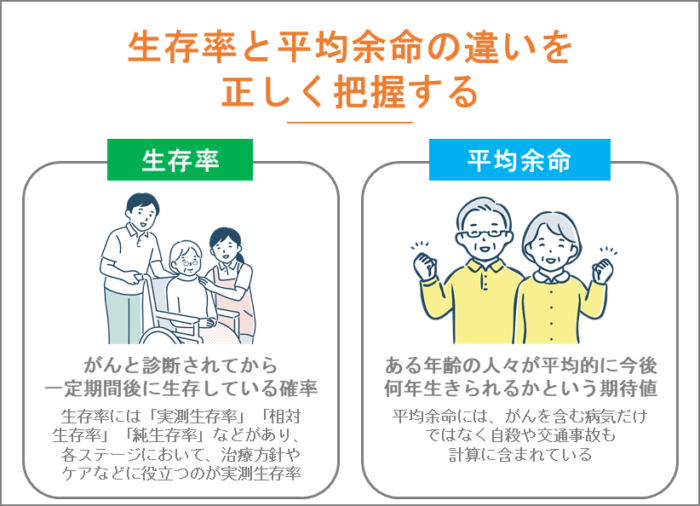

生存率と平均余命の違いを正しく把握する

単に余命といったときは、医師の推測によるものです。

平均余命は、ある年齢の人々が平均的に今後何年生きられるかという期待値です。例えば、50歳男性の平均余命は32. 60年(令和5年簡易生命表)ですので、今後32年程度生きられると考えられます。

平均余命には、がんを含む病気だけではなく自殺や交通事故も計算に含まれています。

一方、生存率とは「がんと診断されてから一定期間後に生存している確率」のことです。

生存率には「実測生存率」「相対生存率」「純生存率」などがあります。5年生存率(実測生存率)が70%のとき、診断されてから5年後に生存している患者さんが7割、診断から5年以内に亡くなられた方が3割となります。実測生存率は死因に関係なく、すべての死亡を含めて計算した値です。

各ステージにおいて、治療方針やケアなどに役立つのが実測生存率ですので、一般に生存率といった場合は、実測生存率を指すことが多いです。

相対生存率は、同じ地域、性別、年齢、診断年(歴年)の一般の集団の生存率を期待生存率として算出し、実測生存率で割って算出する方法です。生存率の高いがんでは、100%以上になることもあります。

純生存率は、がん以外の原因で死亡する患者がいなかった場合に、がんによって死亡する割合を数学的に算出する生存率です。

余命宣告とどう向き合うか

余命宣告は、本人はもちろんのこと家族に対しても大きな衝撃です。

一時的に混乱してしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて正常な判断ができるようにしましょう。

これからどのように過ごしていくのか家族と考え、充実した時間を過ごすにはどうしたらいいか考えることが大切です。

忘れて欲しくないのですが、余命はあくまでも推測です。

治療などが功を奏し、余命以上に生きられる可能性もあります。

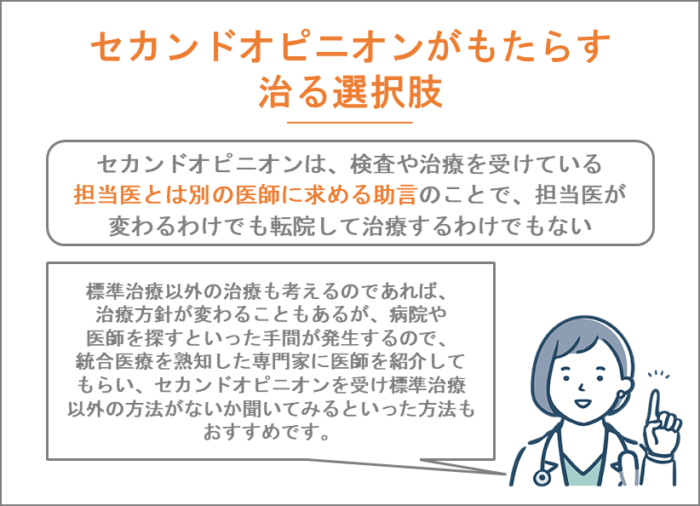

セカンドオピニオンがもたらす治る選択肢

セカンドオピニオンは、検査や治療を受けている担当医とは別の医師に求める助言のことで、担当医が変わるわけでも転院して治療するわけでもありません。

「担当医の話がわからないところがある」「がん治療の選択で迷っている」「担当医が提示している以外の治療法がないか知りたい」といったときに利用できます。

セカンドオピニオンは「より良い医療を納得して受けるための権利」ですから、気をつかったり、遠慮したりする必要は全くありません。

担当医(主治医)から「セカンドオピニオンを受けますか?」と質問されることもあります。

可能であればセカンドオピニオンは受けた方がいいのですが、全額自己負担となります。また「がん診療連携拠点病院」で行われている治療は、現時点で効果が期待できるとされている「標準治療」を基本としているため、意見が大きく変わることはありません。

標準治療以外の治療も考えるのであれば、治療方針が変わってくることもありますが、病院や医師を探すといった手間が発生します。

統合医療を熟知した専門家に医師を紹介してもらい、セカンドオピニオンを受け標準治療以外の方法がないか聞いてみるといった方法もおすすめです。

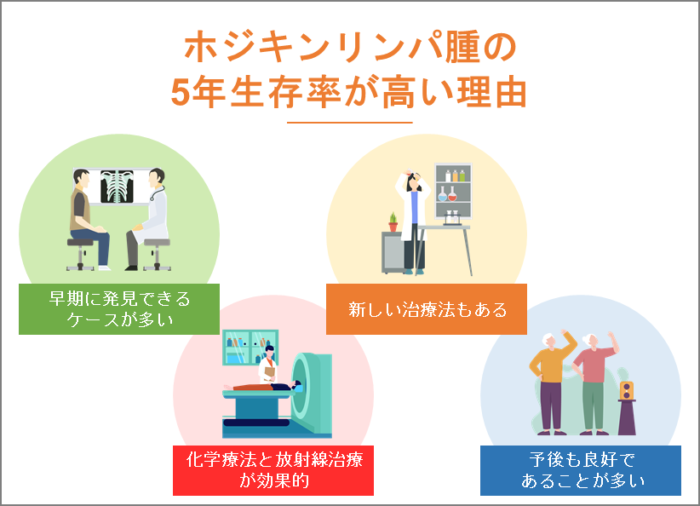

ホジキンリンパ腫の5年生存率が高い理由

リード・シュテルンベルグ細胞(RS細胞)が認められることで診断されるホジキンリンパ腫は20歳〜30歳と若い患者さんが多く、5年生存率はステージの低い限局期では90%を超え、進行期でも65〜45%です。

検診のレントゲンなどでリンパ節の腫れがわかり、早期に発見できるケースが多いこと、ホジキンリンパ腫は化学療法と放射線治療が効果的であること、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など新しい治療法もあることが、5年生存率が高い理由です。

また、ホジキンリンパ腫の予後(治療後の状態)も良好であることが多いのも理由のひとつです。

なお、ホジキンリンパ腫は稀な「結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫」と「古典的ホジキンリンパ腫」に大別されます。

「古典的ホジキンリンパ腫」はさらに4つのタイプに分類されます。

- 結節硬化型ホジキンリンパ腫

- 混合細胞型ホジキンリンパ腫

- リンパ球豊富型ホジキンリンパ腫

- リンパ球減少型ホジキンリンパ腫

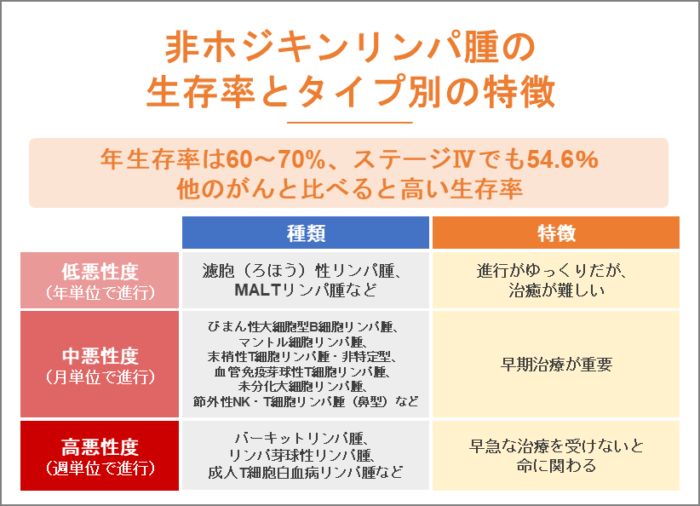

非ホジキンリンパ腫の生存率とタイプ別の特徴

日本人の悪性リンパ腫の90%以上を占める非ホジキンリンパ腫の5年生存率は60〜70%、ステージⅣでも54.6%と胃がんや肺がんなど他のがんと比べると高い生存率です。

ただし、非ホジキンリンパ腫の種類、年齢、健康状態(基礎疾患)、治療への反応などで生存率は変わってきます。

非ホジキンリンパ腫は、がん化しているリンパ球の種類によってB細胞リンパ腫、T細胞リンパ腫、NK細胞腫瘍に病型分類できます。

また、進行の速さでも非ホジキンリンパ腫を低悪性度 (年単位で進行)、中悪性度 (月単位で進行)、高悪性度 (週単位で進行)と分けられます。

低悪性度には、濾胞(ろほう)性リンパ腫、MALTリンパ腫などがあり、進行がゆっくりですが、治癒が難しい特徴があります。

中悪性度には、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、マントル細胞リンパ腫、末梢性T細胞リンパ腫・非特定型、血管免疫芽球性T細胞リンパ腫、未分化大細胞リンパ腫、節外性NK・T細胞リンパ腫(鼻型)などがあり、早期治療が重要です。

高悪性度には、バーキットリンパ腫、リンパ芽球性リンパ腫、成人T細胞白血病リンパ腫などがあり、早急な治療を受けないと命に関わってきます。

悪性リンパ腫といっても様々なタイプがあり、タイプごとに治療方針、予後、生存率、完治できるかどうかが変わってきます。

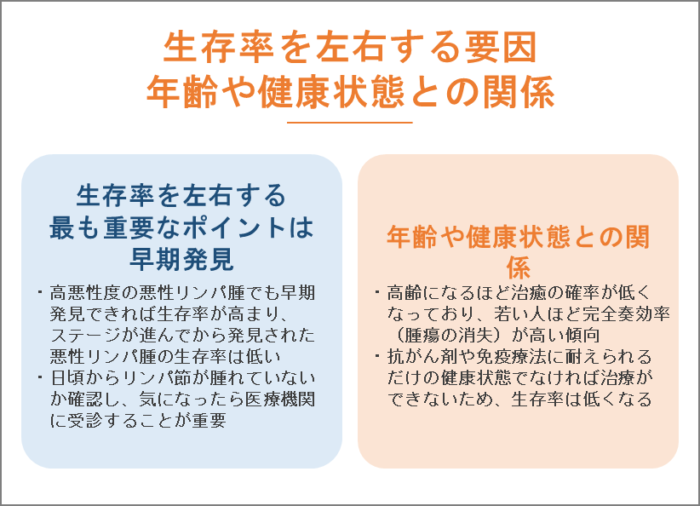

生存率を左右する要因 年齢や健康状態との関係

悪性リンパ腫の原因は解明されていないため、予防することは困難ですが、生存率を左右する最も重要なポイントは早期発見です。

高悪性度の悪性リンパ腫でも早期発見できれば生存率が高まり、ステージが進んでから発見された悪性リンパ腫の生存率は低いです。日頃からリンパ節が腫れていないか確認し、気になったら医療機関に受診することが重要です。

また、高齢になるほど治癒の確率が低くなっており、若い人ほど完全奏効率(腫瘍の消失)が高い傾向があります。高齢者は化学療法の副作用が強く、お薬の量を減らさないといけないなどの理由で治療が進まないことも考えられます。

健康状態も重要な理由のひとつです。抗がん剤や免疫療法に耐えられるだけの健康状態でなければ治療ができないため、生存率は低くなってしまいます。

日頃から運動を心がけ、健康的な食生活を送ることがとても大切です。

白血病との併発や副作用の症状を理解するために知っておくこと

悪性リンパ腫と白血病を併発することがあります。悪性リンパ腫も白血病も同じ血液のがんです。悪性リンパ腫は成熟したリンパ球のがんでリンパ節やリンパ組織などに腫瘍を形成します。

白血病は造血幹細胞のがんで骨髄や血液中に異常な細胞が増殖する違いがあります。

がん化する場所が異なるため症状も異なります。白血病の主な症状は、貧血、発熱、出血しやすくなる、疲労感、感染症のリスクが高まるなどです。

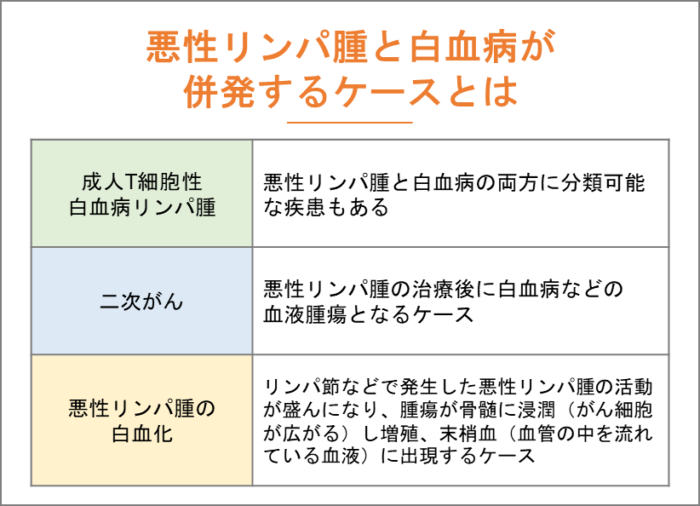

悪性リンパ腫と白血病が併発するケースとは

悪性リンパ腫と白血病が併発する理由は定かではありません。

悪性リンパ腫と白血病は同じ血液のがんですから、悪性リンパ腫と白血病の両方に分類可能な「成人T細胞性白血病リンパ腫」という疾患もありますし、悪性リンパ腫と白血病を併発することもあります。

また、悪性リンパ腫の治療後に白血病などの血液腫瘍(二次がん)となるケースがあります。白血病を併発すると悪性リンパ腫の症状に加えて、白血病の症状である貧血や感染症にかかりやすくなります。悪性リンパ腫と白血病が併発した場合、両疾患を考えた治療方針で治療を進めていきます。

リンパ節などで発生した悪性リンパ腫の活動が盛んになり、腫瘍が骨髄に浸潤(がん細胞が広がる)し増殖、末梢血(血管の中を流れている血液)に出現する悪性リンパ腫の白血化が発生することもあります。

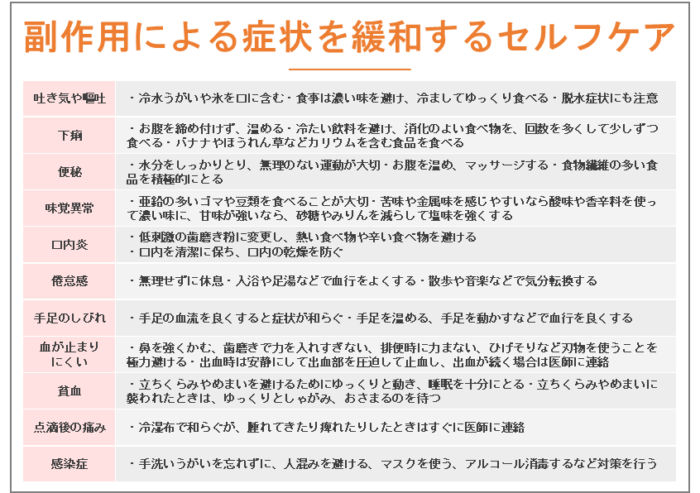

副作用による症状を緩和するセルフケア

副作用を軽減するセルフケアには以下の方法があります。

- 吐き気や嘔吐があるなら、冷水うがいや氷を口に含みます。食事は濃い味を避け、冷ましてから、食べられるものをゆっくり食べましょう。脱水症状にも注意が必要です。また、気分のリラックスは副作用を軽減しますので、リラックスを心がけましょう。

- 下痢のときは、お腹を締め付けないようにし、カイロなどでお腹を温めます。冷たい飲料を避け、消化のよい食べ物を、回数を多くして少しずつ食べるようにします。下痢はカリウムを減らしますので、バナナやほうれん草などカリウムを含む食品を食べましょう。

- 便秘なら、水分をしっかりとり、無理のない運動が大切です。おなかを温め、マッサージするのも効果的です。また、ゴボウや人参など食物繊維の多い食品を積極的にとります。

- 味覚に異常があるのなら、亜鉛の多いゴマや豆類を食べることが大切です。苦味や金属味を感じやすいなら酸味や香辛料を使って濃い味にします。甘味が強いなら、砂糖やみりんを減らして塩味を強くします。

- 口内炎があるなら、低刺激の歯磨き粉に変更し、熱い食べ物や辛い食べ物を避けるようにします。また、口内を清潔に保ち、口内の乾燥を防ぐようにしてください。

- 倦怠感が強いときは、無理せずに休息します。入浴や足湯などで血行をよくするのもポイントです。また、散歩や音楽などで気分転換するようにしましょう。

- 手足のしびれは、手足の血流を良くすると症状が和らぎます。手足を温める、手足を動かすなどで血行を良くしましょう。

- 血がとまりにくくなりますので、鼻を強くかむ、歯磨きで力を入れすぎない、排便時に力まない、ひげそりなど刃物を使うことを極力避けるようにしましょう。もし出血してしまったら、安静にして出血部を圧迫し止血します。出血が続くようなら医師に連絡しましょう。

- 治療により貧血の症状が出ることがあります。立ちくらみやめまいを避けるためにゆっくりと動き、睡眠を十分にとりましょう。立ちくらみやめまいに襲われたときは、ゆっくりとしゃがみ、おさまるのを待ちます。また、バランスの良い食事を心がけましょう。

- 点滴後の痛みは冷湿布で和らぎますが、腫れてきたり痺れたりしたときはすぐに医師に連絡してください。

- 感染症にかかりやすくなりますので、手洗いうがいを忘れずに、人混みを避ける、マスクを使う、アルコール消毒するなど感染症にかからないように対策を行いましょう。

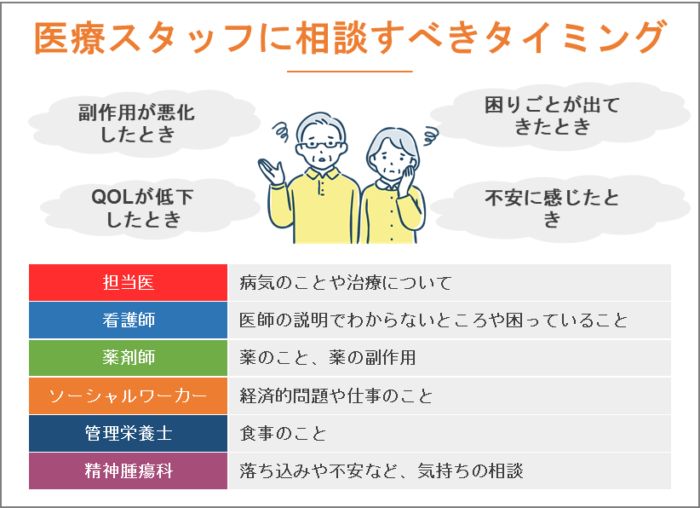

医療スタッフに相談すべきタイミング

副作用が悪化したとき、QOLが低下したとき、困りごとが出てきたとき、不安に感じたときには、すぐに医療スタッフに相談するようにしましょう。

上記以外でも「相談したい」と感じたタイミングで医療スタッフに相談するようにしましょう。

悪性リンパ腫に限らず、がん治療はチーム医療で行われます。

様々な医療スタッフがいるため、誰に相談したらいいかわからなくなることもあると思います。

一般的には下記のように分かれていますが、すぐに話せないこともありますので、まずは近くの医療スタッフに声をかけるようにしましょう。

- 担当医:病気のことや治療について

- 看護師:医師の説明でわからないところや困っていること

- 薬剤師:薬のこと、薬の副作用

- ソーシャルワーカー:経済的問題や仕事のこと

- 管理栄養士:食事のこと

- 精神腫瘍科:落ち込みや不安など、気持ちの相談

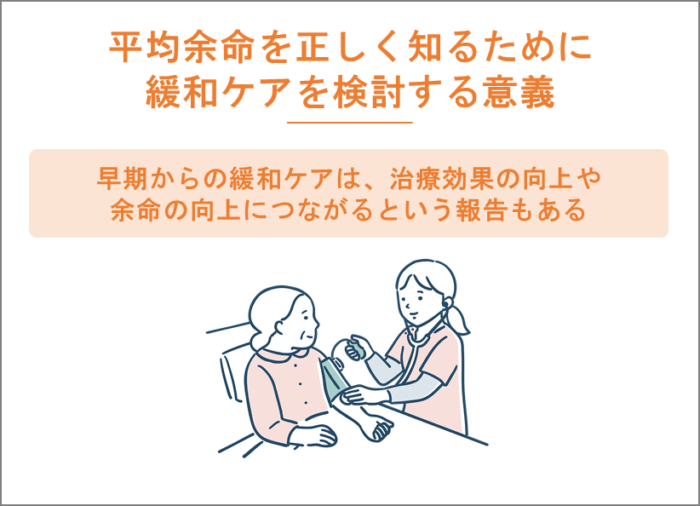

平均余命を正しく知るために緩和ケアを検討する意義

緩和ケアと聞くと末期がんをイメージされてしまうかもしれませんが、がんと診断されたときから、病気の進行段階(ステージ)にかかわらず、患者さんとご家族のQOL(生活の質)を維持し高めるために緩和ケアは行われます。

例えば、抗がん剤治療の副作用を軽減する処置は緩和ケアのひとつです。

痛みに耐えながら治療を頑張ることも不可能ではありませんが、精神的負担が重く余命が短くなってしまうかもしれません。

早期からの緩和ケアは、治療効果の向上や余命の向上につながるという報告もあります。

緩和ケアは積極的に受けた方がいいでしょう。

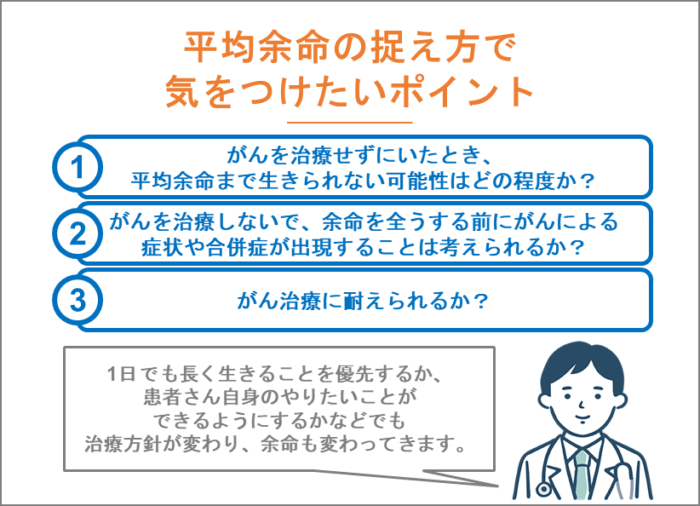

平均余命の捉え方で気をつけたいポイント

平均余命とは、あと何年生きられるかを示す期待値です。

がん治療においては以下のことを考える必要があります。

- がんを治療せずにいたとき、平均余命まで生きられない可能性はどの程度か?

- がんを治療しないで、余命を全うする前にがんによる症状や合併症が出現することは考えられるか?

- がん治療に耐えられるか?

もし全身の状態が悪く、がん治療に耐えられないのであれば、痛みを取り除く緩和ケアを重視することになるでしょう。

逆に、がん治療を行うことで余命が長くなりそうなのであれば、がん治療を進めていくことになるでしょう。

どのくらいの余命が予測されるかは、インフォームドコンセント(医師と患者との十分な情報を得た上での合意)で説明するべきとされています。しっかりと聞くようにしましょう。

また、1日でも長く生きることを優先するか、患者さん自身のやりたいことができるようにするかなどでも治療方針が変わり、余命も変わってきます。

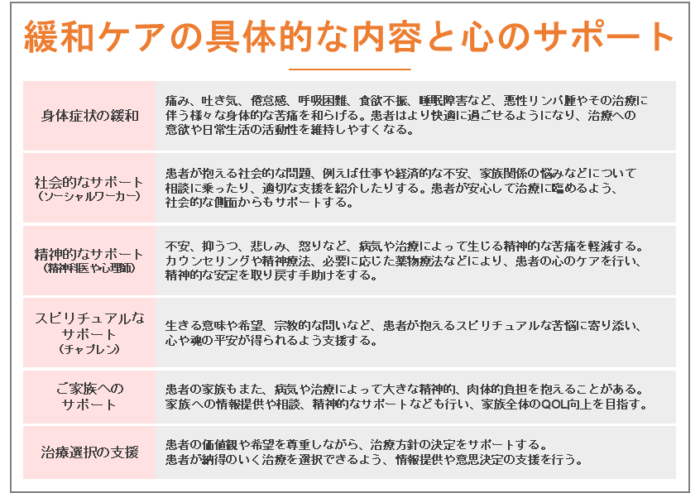

緩和ケアの具体的な内容と心のサポート

がん治療はさまざまな医療職がチームを組んで行われることが多く、緩和ケアでもさまざまな方が入ります。

どのような緩和ケアが受けられるか、受けたい緩和ケアが提供可能か遠慮なく医療チームに聞いてみましょう。

以下は代表的な緩和ケアです。

- 身体症状の緩和:痛み、吐き気、倦怠感、呼吸困難、食欲不振、睡眠障害など、悪性リンパ腫やその治療に伴う様々な身体的な苦痛を和らげます。患者さんはより快適に過ごせるようになり、治療への意欲や日常生活の活動性を維持しやすくなります。

- 社会的なサポート(ソーシャルワーカー):患者さんが抱える社会的な問題、例えば仕事や経済的な不安、家族関係の悩みなどについて相談に乗ったり、適切な支援を紹介したりします。患者さんが安心して治療に臨めるよう、社会的な側面からもサポートします。

- 精神的なサポート(精神科医や心理師):不安、抑うつ、悲しみ、怒りなど、病気や治療によって生じる精神的な苦痛を軽減します。カウンセリングや精神療法、必要に応じた薬物療法などにより、患者さんの心のケアを行い、精神的な安定を取り戻す手助けをします。

- スピリチュアルなサポート(チャプレン):生きる意味や希望、宗教的な問いなど、患者さんが抱えるスピリチュアルな苦悩に寄り添い、心や魂の平安が得られるよう支援します。

- ご家族へのサポート:患者さんのご家族もまた、病気や治療によって大きな精神的、肉体的負担を抱えることがあります。ご家族への情報提供や相談、精神的なサポートなども行い、ご家族全体のQOL向上を目指します。

- 治療選択の支援:患者さんの価値観や希望を尊重しながら、治療方針の決定をサポートします。患者さんが納得のいく治療を選択できるよう、情報提供や意思決定の支援を行います。

がん治療において、心のサポートがとても重要な役割を果たすことが近年わかってきました。

そのなかで誕生したのが精神腫瘍科というがん患者やその家族の心のケアを行う診療科です。

しかし精神腫瘍科のある病院はまだ少ないです。この場合は病院の精神科や地域の精神科を利用することも可能です。

さらに、病院によっては、宗教的な専門家であるチャプレン(宗教者・臨床宗教師)が配置されている場合があります。チャプレンは特定の宗教や宗派に偏らず、患者さんの信仰や価値観を尊重しながら、命のあり方について対話する、一緒に祈るなどを通して心の平安をサポートしてくれます。

家族や周囲の協力体制を整える方法

悪性リンパ腫の治療において、ご家族や周囲の協力体制を整えることは、患者さんにとって精神的な支えとなり、治療を乗り越える上で非常に重要です。

しかし「がん」と聞いたとき、家族や周囲の方のショックは大きく、最初はうまくいかないかもしれません。

何回か伝えることで落ち着いてきますので、1回言ったから終わりにならないようにしましょう。

以下は、家族や周囲の協力体制を整える具体的な方法です。

- 病状や治療方針を共有し正確な情報を伝える

病名、病状、治療方針、今後の見通しなどを医師から得た情報を基に、できるだけ正確かつ分かりやすく伝えましょう。

不安や心配な気持ちだけでなく、治療の進捗や体調の変化なども率直に話せる関係性を築きましょう。遠慮せずに助けを求めることも大切です。

医師や医療スタッフからの説明に同席してもらうことで、情報を共有しやすくなり、理解を深めることができます。

- 具体的なサポートをお願いする

家事、買い物、送迎、付き添いなど、具体的にどのようなサポートが必要なのかを伝えましょう。「何か手伝えることはある?」という問いかけには、具体的に「〇〇をお願いしたい」と伝える方が、相手も協力しやすくなります。

可能であれば得意なことや都合の良い時間に合わせて、役割分担をすると、無理なく継続しやすくなります。

感謝の気持ちを伝えることを忘れずに。

- 情報交換と連携を密にする

電話やLINE、メールなど、スムーズに連絡を取り合える手段を確立しましょう。グループLINEを使って情報共有するのもおすすめです。

医療チーム(病院)にも家族の連絡先を伝えておくことを忘れないでください。

- 患者さん自身も主体的に関わる

体調が良い時には家事や身の回りのことなど、できる範囲のことをすることで、周囲の負担を軽減し継続的なサポートが受けられます。

無理に家族や周囲に合わせるのではなく、自分の気持ちを大切にし、辛い時には休息することも大切です。

- 専門家のサポートも大切

患者会や家族会に参加することで情報を得ることができます。

精神的な負担が大きい場合は、カウンセリングを受けることも有効です。ご家族も一緒にカウンセリングを受けることで、より良い協力体制を築ける場合があります。

緩和ケアチームは、身体的な苦痛の緩和だけでなく、精神的なサポートやご家族への支援も行っています。相談してみましょう。

手術しない選択肢はあるのか?さまざまな治療法を考える

胃がんや肺がん、大腸がんなどとは異なり、悪性リンパ腫は抗がん剤による化学療法や放射線治療の効果が高いため、手術が選択されることはあまりありません。

しかし、悪性リンパ腫の病理診断(リンパ腫の種類を特定し、適切な治療法を選択するため)のため、手術を行うことがあります。

また、胃や大腸などの臓器にがんが転移していた場合、手術で摘出するケースもあります。

手術しない場合に選ばれる主な治療法

悪性リンパ腫はリンパ組織という全身に分布する免疫システムのがんですので、基本的に手術での治療は行われていません。

悪性リンパ腫は全身性の病気である可能性が高く、診断時には顕微鏡以下のレベルで全身に広がっていると考えられており、手術ではすべてのがん細胞を摘出することが不可能だからです。

全身を治療できる化学療法や、化学療法と放射線治療の組み合わせで治療を進めていきます。

なお、がんの種類を特定する目的や、極端に一箇所にがん細胞があるとき、腫瘍が大きくなり気道や血管を圧迫しているときは、手術が行われることがあります。

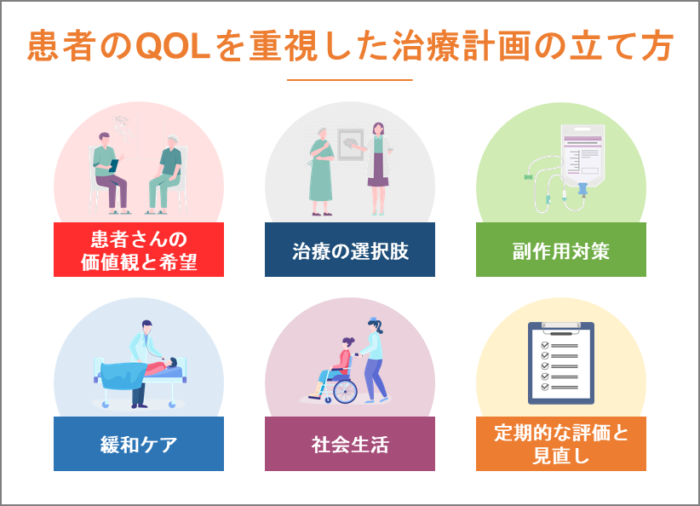

患者のQOLを重視した治療計画の立て方

悪性リンパ腫の治療で、患者さんのQOL(生活の質)を重視することは余命にも繋がってきますので、とても大切です。

重要なポイントとして下記が挙げられています。

- 患者さんの価値観と希望

仕事や趣味、家族との時間、社会との関わりなど、どのような生活を送りたいのか伝えましょう。

治療に対する不安や希望(副作用を抑えたいなど)も伝えましょう。

- 治療の選択肢

一般的に標準治療での治療が選択されますが、先進治療があるかないか、ご自身の病態にあった治療法なのか聞き、患者さんご自身で治療を選択するようにしましょう。

セカンドオピニオンを受けるのもおすすめです。

- 副作用対策

治療には必ず副作用があります。どのような副作用があるのか聞き、どのような方法で副作用の対策をしていくのか、理解するようにしましょう。

場合によっては、補完代替医療や統合医療が副作用に有効なこともあります。

- 緩和ケア

緩和ケアを早期から受けることを前提に、受けられる緩和ケアについて聞いておきましょう。

- 社会生活

がんと診断されても、長期生存が可能な時代になりました。

仕事をどうしていくのか、サポートしてくれる団体などの情報を集めて、可能な限り社会と繋がりながら治療を進めていきましょう。

- 定期的な評価と見直し

QOLを測定するアンケートやツールを使ってQOLの状態を把握し、治療計画を適時見直していきますので、アンケートなど忘れずに答えるようにしましょう。

なお、がん患者に対するQOLの測定方法は研究途上のものが多いです。

統合医療と補完代替医療の効果的な組み合わせ

統合医療と補完代替医療とは、現代医療(西洋医療)と東洋医学などの医学、東西問わず様々な療法を組み合わせたもので、より効果的な治療とQOL(生活の質)の向上を目指す理想的な医療です。

どの組み合わせが効果的かは、患者さんの体質、病状、希望、科学的根拠に基づき個別化されており、患者さん一人ひとりにとってベストな治療法です。

一般的には、下記のような目的で組み合わせることが多いです。

| 目的 | 組み合わせる統合医療または補完代替療法 |

|---|---|

| 痛みの緩和 | 鍼灸、マッサージ、温熱療法、ヨガなど |

| 吐き気や倦怠感の軽減 | アロマセラピー、音楽療法、瞑想など |

| 不安や抑うつの軽減 | マインドフルネス、ヨガ、芸術療法、カウンセリングなど |

| 睡眠の改善 | 瞑想、リラクゼーション法、鍼灸など |

| 免疫力の向上と自然治癒力のサポート | 食事療法・栄養療法 |

| 運動療法 | |

| 漢方、ホメオパシー | |

| 特定の植物由来成分やサプリメント: | |

| 高濃度ビタミン |

統合医療と補完代替医療を効果的に組み合わせるには、専門家に相談する必要があり、好ましくない組み合わせは効果が出ないだけではなくマイナスとなることもあります。

自己判断での利用は避け、必ず専門家のアドバイスを受けるようにしてください。

日本がん難病サポート協会で学ぶ統合医療 悪性リンパ腫を治る方向へ導くために

日本がん難病サポート協会では、統合医療の情報発信のほか、個人的なアドバイスをしております。

悪性リンパ腫を治す方向へ向かわせるためには、専門的な知識を持ったアドバイザーに相談することが大切です。

また、QOLの向上や副作用の低減にも役立ちます。

日本がん難病サポート協会が提供するサポート内容

日本がん難病サポート協会では以下のサポートを提供しています。

- がんや難病の治療に対して、現代医療(西洋医学)と補完代替医療の良い部分を組み合わせた「統合医療」に関する最新情報や、その考え方を学ぶ機会を提供しています。

- 治療手段として統合医療を取り入れ、現代医療(西洋医療)に不足している視点を提供し、様々な代替療法(自然療法、精神療法、運動療法、特殊療法など)と現代医療の良い部分をすべて駆使した医療を推奨しています。

- がんに関する無料の個別相談を実施しており、最後まであきらめずに力強く生き抜くための個別具体的なアドバイスを提供しています。

- 統合医療に関する研修会などを定期的に開催しています。

- 様々な部位のがんや病状の患者さんの事例を紹介し、治療の選択肢や治る可能性についての情報を提供しています。

- 抗がん剤の副作用、末期がんの告知後の事例、緩和ケアやホスピスに関する情報など、がんや難病に関する様々な情報を提供しています。

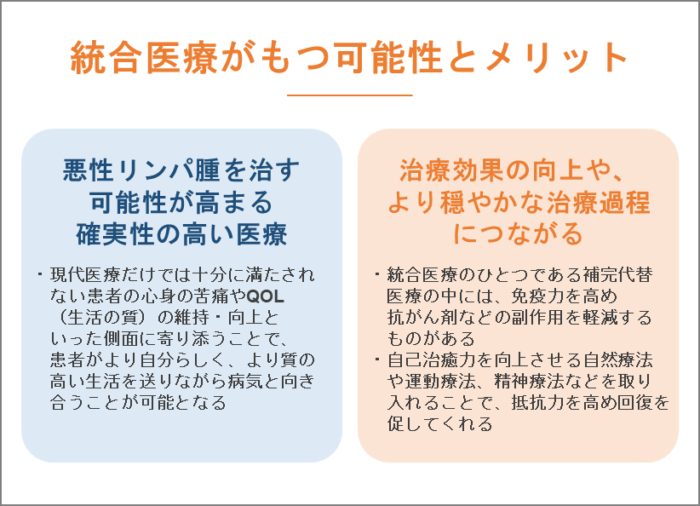

統合医療がもつ可能性とメリット

統合医療は悪性リンパ腫を治す可能性が高まる確実性の高い医療であることは間違いありません。

現代医療だけでは十分に満たされない患者さんの心身の苦痛やQOL(生活の質)の維持・向上といった側面に寄り添うことで、患者さんがより自分らしく、より質の高い生活を送りながら病気と向き合うことが統合医療で可能です。

統合医療のひとつである補完代替医療の中には、免疫力を高め抗がん剤などの副作用を軽減するものがあります。例えば鍼灸やマッサージはがんや治療に伴う痛みを緩和してくれます。統合医療を用いることで、治療効果の向上や、より穏やかな治療過程につながるのです。さらに、自己治癒力を向上させる自然療法や運動療法、精神療法などを取り入れることで、抵抗力を高め回復を促してくれます。

ただし、科学的根拠や実績のなく治療法として確率されていない療法もあるため、信頼できるものを選ぶ必要があります。

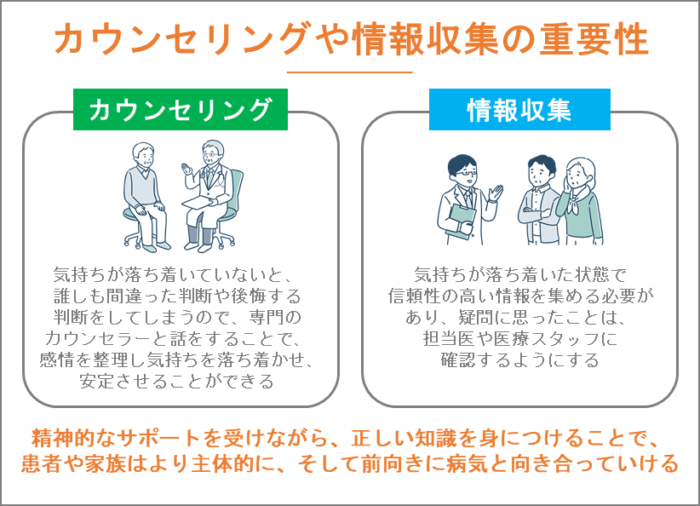

カウンセリングや情報収集の重要性

がんと診断された方にとって、病気と向き合い病気を治すために、カウンセリングと情報収集はとても重要です。がんと診断されると、患者さんとご家族は大きなショックを受けます。不安、怒り、恐怖、悲しみ、疎外感など、さまざまな感情が湧き上がってきます。また、気持ちも不安定になります。

気持ちが落ち着いていないと、誰しも間違った判断や後悔する判断をしてしまいがちです。

専門のカウンセラーと話をすることで、感情を整理し気持ちを落ち着かせ、安定させることができます。

また、患者さんとご家族のすれ違いも出てくることもあります。より良い関係性を作って病気に立ち向かうには、カウンセラーの力を頼ってみましょう。

死期が近づいてくると「こんな人ではなかったのに」「感情の変化についていけない」といったことをご家族が感じることもあります。

また喪失したときの深い悲しみの整理も、カウンセリングを通してより良いものへと変わっていきます。

病気を治していくには、情報収集は欠かせないのです。

- 病気の種類、進行度、治療法、予後などについて正確な情報を得ることで、漠然とした不安を解消し、治療への理解を深めることができます。

- どのような治療法があり、それぞれのメリット、デメリット、副作用を知ることで、より良い医療を受けられるようになります。

- 専門性や実績、患者サポート体制など、医療機関に関する情報を集めることで、より自分に合った医療機関を選ぶことができます。

- 高額医療費など、利用できる経済的な支援制度を知ることで、経済的な負担を軽減することができます。

- 食事や休憩の仕方などを知ることで、日常生活が楽になりQOLを維持、向上させることができます。

- 同じ病気を持つ患者さんの会や、患者さんを支援する団体の情報を得ることで、情報交換や精神的な支えを得ることができます。

もちろん、気持ちが落ち着いた状態で信頼性の高い情報を集める必要があります。

疑問に思ったことは、担当医や医療スタッフに確認するようにしましょう。

ただし、新しい情報を担当医や医療スタッフが知らないこともあります。誠実に情報を調べてくれる担当医であればいいのですが、調べもせずに否定することも考えられますので十分な注意が必要です。

カウンセリングと適切な情報収集は、がんと難病に向き合う上での両輪です。

精神的なサポートを受けながら、正しい知識を身につけることで、患者さんやご家族はより主体的に、そして前向きに病気と向き合っていきましょう。

よくある質問

Q.悪性リンパ腫が末期でも治療を継続すべきですか?

悪性リンパ腫は末期でも完治する可能性の高いがんですから、末期だからといって治療をやめる必要はありません。

しかし、他の疾患を併発する、体力がないなど治療継続が困難になるケースもあります。

医師と治療について相談することが大切です。

Q.ステージ分類が高い場合にセカンドオピニオンは有効ですか?

ステージ分類に関わらずセカンドオピニオンは有効です。

セカンドオピニオンでは、どのような治療になるのか、他に治療方法がないのかなどを聞くことができます。

ただし、標準治療を行なっている病院で診断され、標準治療を行なっている病院でセカンドオピニオンをすると、同じことの繰り返しとなることもあります。

ご自身にあった病院を選ぶ必要があるかもしれません。

統合医療を熟知した医師を紹介してもらい、標準治療以外の方法をセカンドオピニオンで探ることも可能です。

なお、セカンドオピニオンを受ける際は、担当医に申し出て検査内容など必要な情報をもらうようにしましょう。

Q.化学療法副作用が強い時はどう乗り越えたらいいですか?

まずは、担当医に相談しましょう。

お薬の量を調整するなどで副作用を抑えることができます。

また、統合医療を使って強い副作用を緩和することも可能です。

Q.再発リスクを減らすために日常生活でできることは何ですか?

悪性リンパ腫の原因は完全に解明されていないため、予防することはできませんが、定期的な運動、健康体重を維持する、バランスのよい食生活、ストレスをためないことが大切です。

また、感染症に気を付けることも重要です。手洗いうがいを欠かさないようにしましょう。

なお、悪性リンパ腫の再発に有効な方法が統合医療にある可能性もあります。再発を防ぐために統合医療を知る専門家に聞いてみるのもおすすめです。

Q.悪性リンパ腫は完治しますか?

肺がんや胃がんなどの固形がんと比べ、悪性リンパ腫は完治しやすいがんです。

しかし、悪性リンパ腫の種類によっては進行が速く放置すると命に関わることもあります。

悪性リンパ腫の種類にあった治療を行い、完治するまで治療を続けることが大切です。

Q.悪性リンパ腫は何年生きられますか?

悪性リンパ腫であと何年生きられるかは、タイプ、病期、治療等により異なります。

低悪性度の悪性リンパ腫は、ゆっくりと進行するため数十年生きられる可能性が高いです。

逆に悪性度の高い悪性リンパ腫は、急速に進行するため、週単位で余命を考えていく必要があります。

残された時間をどのように過ごすのか、落ち着いた状態でご家族と話し、ご自身の気持ちをまとめるようにしましょう。

Q.悪性リンパ腫はどれくらいの確率で治りますか?

早期の悪性リンパ腫では9割の方が治ります。

しかし、タイプによっては完治が難しいこともあります。

とはいえ絶対に治らないという保証はどこにもありません。

最後まで諦めないことが大切です。

Q.リンパ癌は完治しますか?

リンパの癌(悪性リンパ腫)は、リンパ球のがん化によって起こる血液のがんの一種です。

癌のタイプや治療、病期などによって完治できるかどうかの確率は変わってきますが、どの癌であっても完治することは可能です。

末期だから完治ができないと決めつけないことが、とても重要です。

なお、リンパに転移したがん(リンパにある癌)と、リンパの癌(悪性リンパ腫)は異なりますので、ご注意ください。